vol.1

世界に誇れる圧倒的な技。

暮らしと生業を支え続ける鍛冶屋。

地元に在り続ける職人技

「昭和の初期の頃は鍛冶屋も多かったし、60年前ごろかな、智頭町内にも野鍛治と言われる鍛冶屋が7軒もあったんよ。時代の流れで林業の職人さんは減ってはきているけど、昔はよく山道具の手入れもさせてもらった。県外や国外にも包丁を買ってくださる人もいるけど、近所の人も包丁を研いでほしいとか持ってこられることもあるよ」

国道53号線から一本入った道を行き、因美線の土師駅の隣に大塚刃物鍛冶はある。工房には年季の入った鍛冶道具たちが並ぶ。家業である鍛冶屋の3代目として、大塚義文さんはここで毎日刃物を作っている。

代々、地域の人の農作業の道具から山道具まで町民の生業を支えてきた。カマやナタ、「よき」と呼ぶ片手で使える斧。「これは薪割りにも、根伐りにも使ってきたもの。山から木を切って下ろす木馬(きんま)という作業に使うものを『木馬斧』と言ったり、他にも『鳶(とび)』といって丸太を移動させる林業道具もある」。冬は木が凍るため、鋼を柔らかくしないといけないなど、林業に使う鋼は季節によって強度を変えるという。

「チェーンソーの刃が曲がったとか、ヒノキやスギの苗が雪で曲がったりするから起こす道具を作ってくれとか、林業だけじゃなくて自然薯を作っている農家さんがこんな感じで掘る道具がほしいんだけどとか、いろんなことを頼まれる。その時にあいよ!って目の前でしてしまう」

鋼ならなんでもこい、という大塚さんの作品の中でも、多くの人に愛されているのが抜群の切れ味を持つ包丁だ。地元客だけでなく、東京の百貨店で販売会が行われたり、世界で活躍するシェフからの発注を受けることも。「場合によっては2年も3年も待っていただいているお客さんもいる」と。そこには挑戦と工夫を重ねてきた職人技と、その刃物を使う人のことを考え抜く大塚さんのこだわりがある。30歳で大阪から戻り、父の跡を継ごうとする最中、1年も経たず父が他界。全国の鍛冶屋に修行に行き、その技を自分で噛み砕いて大塚義文の鍛冶を磨いてきた。

貴重な安来のたたら製鉄を使い、その鋼ごとに違う持ち味や特徴に合わせて焼き加減やハンマーで叩く鍛造具合を変える。何をどう使うための包丁や道具なのか。それによって鋼の柔らかさも変えれば、使い手がいつどんな場面で使うのかを考えて一人一人に合わせた作品に仕上げるという。大塚さんは包丁の依頼を受けるときは、決まって握手をする。「とっさに握った時に、その人の手の大きさや力のかかり具合を知る。包丁であれば野菜を切るのか、肉を切るのか、どんな料理をするのか。先の先まで考える」。刃物をうって、研いでが終わりではない。使う人に届いてどれだけワクワクしてもらえるか、どれだけ感動してもらえるか。人の暮らしを描ける刃物がここにある。

林業家の仕事を、今も支える鍛冶仕事

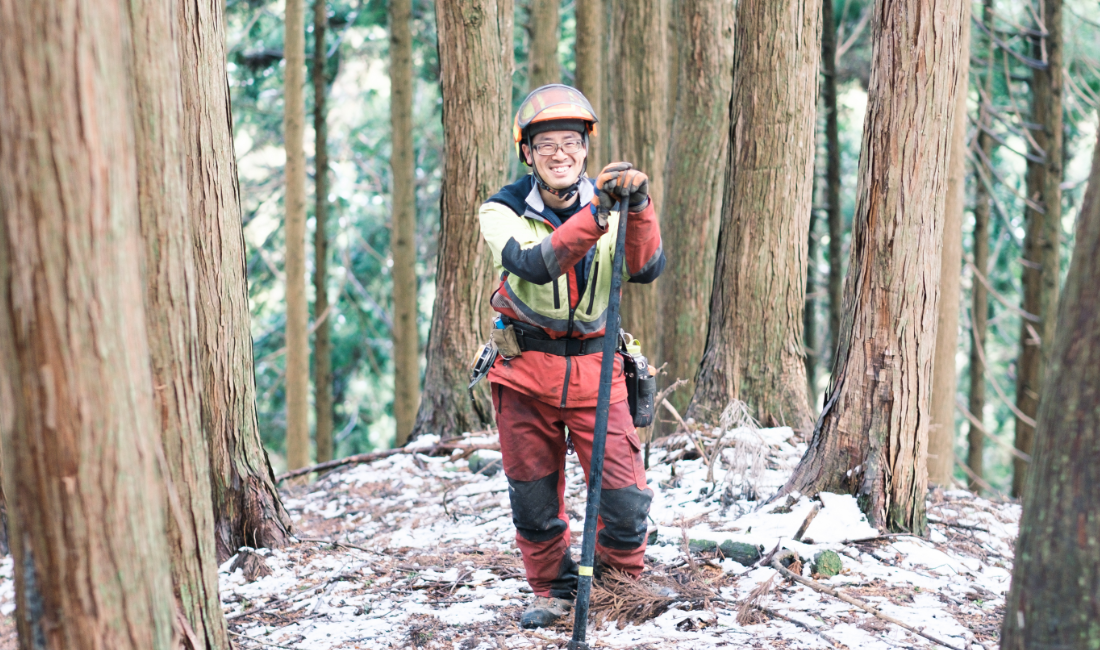

東京都から5年前に智頭町に移住し、林業で生計を立てている橋本登志郎さんも大塚さんの腕を信頼する一人。移住してきてすぐ「いい鍛冶屋さんがいるよ」と聞いて、住みだした家にあったカマやナタを研ぎ直してもらったことが出会いのきっかけ。「最初にしてもらった中に、造林ガマがあって、それが大塚さんの親父さんが作ったものだったみたいで。『あ、これは親父の仕事だ』って気づかれて。わかるんですね、やっぱり」。地域おこし協力隊を務めながら一から林業を学び、今は独立して日々山仕事に汗を流している。

機械化が進む林業の仕事だが、橋本さんは昔ながらの道具の良さを知り、いくつか愛用している。重機がない時代に切った木をテコの原理で重たい木を動かせるトビをよく使うといい、細かな希望を大塚さんに聞いてもらうのだとか。

「木に打ち付ける先端のトビ口の角度を微妙に変えてもらっています。これが少し違うだけで、引っかかりの効き具合が違ってきてしまう。細かなことを言えば、その先の形も四角だと一番引っかかるので、削れてきたら大塚さんのところに持ち込むんです」

木を切るために林道から山に入っていく橋本さん。重機も入らない場所に、チェーンソーとトビを持っていき、伐倒した木をトビを使って巧みに転がして林道まで滑らしていた。

「あまり使わない人もいるかもしれないけど、やっぱりこれ一本あればできることも多いので、僕は好きで使っているんですよね。細かな要望を聞いてもらえるのはありがたい。既製品だとなかなかそんなことはできないし、近くにそういう鍛冶屋さんがいてくれて僕も仕事がしやすいですね」

地元の料理人にも愛される一本

大塚刃物鍛冶から歩いて数分のところに、大塚さんの包丁を愛用するシェフがいる。レストラン「山のブラン」で腕を振るう、石田創さん。「実は庭仕事をしている親父が昔から親交があって、お店を構えた時に大塚さんから包丁を一本いただいたんです。料理人としていろんな包丁を握ってきましたが、大塚さんの包丁を使ってみて、その切れ味には本当に驚きました」と話す。

「例えば、タマネギを切る時。タマネギには辛味を出す成分が繊維に沿って入っているんですけど、切れない包丁だと繊維ごと潰してしまって辛味成分が空中に舞うことで目が痛くなります。でも、大塚さんの包丁は全く痛くならない。繊維を潰さず、すっと切れるからなんです。サラダに使う時も水にさらす必要がない包丁は初めてでした」。研ぎ澄まされた刃は、カボチャのように硬いものを切る時も力を必要としないそう。その包丁は石田さんの要望にいつも応えてくれている。

大塚さんとのつながりで、食材の幅も広がった。智頭町では近年増えている獣害対策として鹿や猪の捕獲に力を入れている。「大塚さんから『猟の仕事をしている幼なじみの息子がジビエ(鹿や猪の肉)の解体処理施設を作っているから、そこの肉を使ったらどうだ?』と言われて使ってみたんです」。そこから山のブランでは鹿肉が定番に。スネ肉の赤ワイン煮込みのピザ、鹿肉のカルパッチョサラダなどのメニューも人気だという。「僕は、料理人はその場にあるものを生かして勝負するのが基本だと思っているので」と、肉や野菜を智頭のものを中心に扱っている。

「これも大塚さんのところで作ったヤマザクラなんです」と石田さんが教えてくれたのがナイフレスト。大塚さんも包丁の柄に使っているヤマザクラの枝は、智頭の山に生えているものを使っており、石田さんもそれを工房で自ら加工させてもらってレストランで使っている。「素材も、包丁も、こうやって智頭のものを使えていることは僕にとって嬉しいこと。智頭の良いものを使ってどんな料理として表現できるか、それが楽しいですね」